**قصة الذبيحة العظمى: تأمل في العبرانيين 9**

في الأيام القديمة، عندما كان شعب الله يتعبد في البرية، أمر الرب موسى أن يصنع خيمة الاجتماع، أو المسكن، كمكان مقدس يلتقي فيه الله مع شعبه. كانت هذه الخيمة مصنوعة بدقة وفقًا للنموذج الذي أُري لموسى على الجبل. وكانت مقسمة إلى قسمين: القدس، والقدس الأقدس.

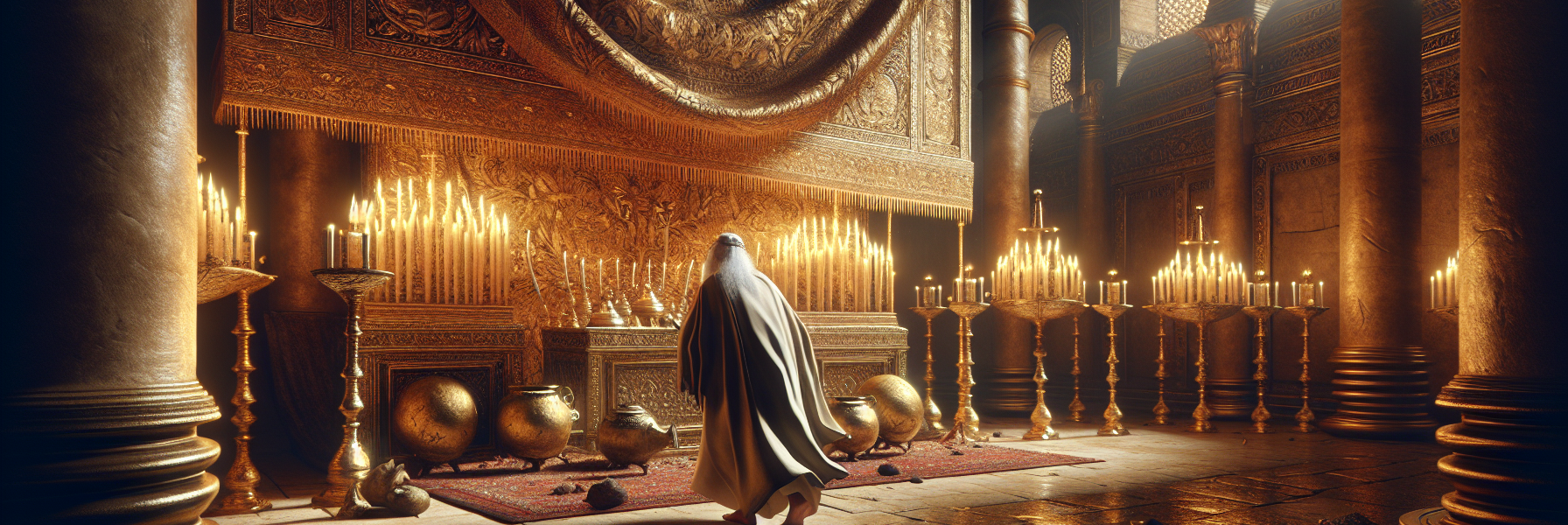

في القسم الأول، القدس، كان هناك المنارة الذهبية التي تضيء دائمًا، ومائدة خبز الوجوه التي ترمز إلى حضور الله الذي يُعيل شعبه. وكان هناك أيضًا مذبح البخور الذهبي، حيث يصعد الدخان عطرًا مقبولًا أمام الرب. لكن وراء الحجاب الثاني، في أقدس مكان، كان يوجد قدس الأقداس، حيث يدخل رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة، يوم الكفارة، حاملاً دم الذبائح عن نفسه وعن خطايا الشعب.

كانت تلك الخدمة الأرضية صورة وظل للأمور السماوية. فكل تلك الطقوس، من الذبائح والرشّات، كانت تذكيرًا مؤقتًا بالخطية، لكنها لم تكن قادرة أن تزيلها تمامًا. فدم الثيران والتيوس يمكنه أن يطهّر الجسد، لكنه لا يطهر الضمير من الخطية. لقد كانت انتظارًا لذبيحة أعظم، ذبيحة كاملة، تقدم مرة واحدة وإلى الأبد.

ثم جاء المسيح، رحمة الله العظمى، فلم يدخل إلى قدس أقداس مصنوع بأيادٍ بشرية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه الله لأجلنا. ولم يحمل دم تيوس وعجول، بل دمه الكريم الذي سفكه على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداءً أبديًا.

فكما أنه موت الإنسان مرة واحدة، ثم بعد ذلك الدينونة، هكذا المسيح قد قدّم نفسه مرة واحدة ليرفع خطايا كثيرين. وسيظهر ثانية، ليس من أجل الخطية، بل للخلاص للذين ينتظرونه بلهفة.

هكذا، أيها الأحباء، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقًا كرسه لنا حديثًا وحيًّا، عبر الحجاب، أي جسده. فلنتمسك بإقرار الرجاء راسخًا، لأن الذي وعد هو أمين. ولنحث بعضنا بعضًا على المحبة والأعمال الصالحة، لأن اليوم يقترب.

فهذه هي العبادة الحقيقية: ليس بدم ذبائح مؤقتة، بل بشكرنا على الذبيحة الكاملة، وبحياتنا المقدمة له، الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا.