كانت حرارة الشمس الأخيرة في ذلك النهار تلامس قمم جبال يهوذا، حين جلس سليمان في دار الملك التي بناها داود أبوه. لم يكن الجلوس للراحة، بل كان تفكيره أثقل من حجارة الأرز التي زينت القصور. رائحة الأرز والصنوبر لا تزال عالقة في الأروقة، تختلط برائحة الورق والجلود القديمة. تذكر سليمان وجه أبيه وهو على فراش الموت، الكلمات التي قالها له بجهد، وكيف تشبكت يداهما. “كن قوياً يا ابني، وكن رجلاً.” لكن ما معنى أن تكون رجلاً عندما يكون ثقل مملكة، وعهد، وشعب كالنجوم في السماء، موضوعاً على كتفيك؟

في اليوم التالي، باكراً، حين كان الندى لا يزال لامعاً على أوراق الزيتون عند أسوار أورشليم، أمر سليمان باستعدادات السفر. لم يكن الطريق إلى المرتفعة في جبعون قصيراً، وكانت القافلة التي صحبته تشبه موكباً من الذكريات. حراس، كهنة، قادة الجيش، وكلهم نظروا إلى هذا الملك الشاب الذي لم تجرب الحروب لحيه بعد. كانوا يسيرون عبر الوديان حيث تذكر سليمان أنه رعى مع أبيه غنم العائلة، قبل أن يصير الأمر كله ممالك وحروب. الآن هو ملك، لكن قلبه كان في تلك التلال البسيطة أكثر من قصور أورشليم الفاخرة.

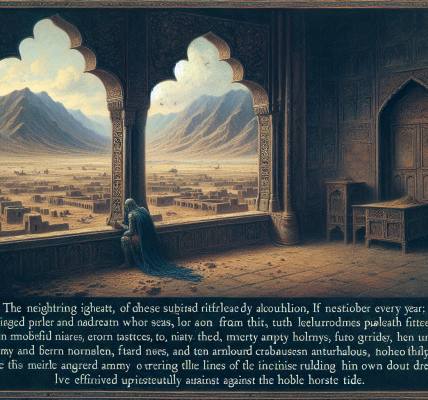

وصلوا إلى جبعون مع اقتراب المساء. كانت المرتفعة هناك، بسيطة في هيئتها، عظيمة في قدسيتها. خيمة الاجتماع التي صنعها موسى في البرية، رفيقة الشعب في التيه، كانت منصوبة هناك. بدت من بعيد كلوحة من جلد باهت وحبال، لكن مجرد النظر إليها أثار في نفس سليمان رعدة غريبة. لقد تآكلت من السنين، وبهت لون أقمشتها القرمزية والزرقاء، لكن مجد الرب كان فيها. كان الهيكل الذي يبنيه في أورشليم لا يزال حلمًا على الورق، أما هنا، فهذه الخيمة البالية كانت بيت الله الحقيقي.

أمر سليمان أن يقدم المحرقة. لم يكن هذا طقساً شكلياً. لقد رأى بعينيه كيف صعدت الحيوانات المختارة، ورأى كيف التهمت النار المقدسة الذبائح. الدخان الكثيف المتصاعد كان كالصلاة المرئية، رائحة اللحم المحروق الممزوجة برائحة الخشر والبخور كانت تفوح في الهواء. لم يكن ثمة حديث كثير. كان الكهنوت يعملون في صمت مهيب، وخفقان قلوب الحضور كان هو الصوت الوحيد المسموع تقريباً.

حل الليل، وأقام سليمان مخيمته قرب الخيمة. لم يستطع النوم. كان صوت حفيف أقمشة الخيمة في النسيم الليلي كهمس. نهض في ساعة متأخرة، واقترب وحده. النجوم كانت كالرمل المتناثر فوق عباءة سوداء، والجو كان بارداً. وقف أمام مذبح النحاس العتيق، الذي شهد خطايا وبركات لا تحصى. هناك، في ذلك الصمت، شعر بشيء أعظم من الخوف، وأعمق من الرهبة. شعر بحضور.

وفي قلب الليل، في تلك الساعة التي تكون فيها الروح أكثر عرضة وأكثر شفافية، ظهر الرب له.

لم يكن الأمر كرؤية بصرية عادية. كان حضوراً يملأ المكان، ضوءاً لا يؤذي العينين لكنه ينفذ إلى الأعماق. صوتٌ لم يُسمع بالأذنين لكنه تردد في كل خلية من كيانه. “سلْ ماذا أعطيك.”

السؤال كان بسيطاً كالرعدة، وعظيماً كالخلق نفسه. وقف سليمان، وارتعشت ركبتاه. كل الخيارات المتاحة لديه تهاوت فجأة كقلعة من الرمل. الغنى؟ كان ابن أغنى ملوك المنطقة. المجد؟ كان اسمه يهتز له أعداؤه بالفعل. حياة طويلة؟ كانت شهوة كل إنسان. الانتقام من الأعداء؟ كان ذلك ضرباً من الحماقة، فالحكمة تعلم أن السلام أغلى من الدم.

تذكر شعبه. تذكر وجه الرجل العجوز الذي رآه في الطريق إلى جبعون، يحمل حملاً ثقيلاً وظهره منحني. تذكر الأم التي كانت تحمل طفلها على كتفها وتنظر إليه بعيون ملؤها الأمل والخوف. تذكر وعود الله لداود. لم تكن وعوداً لملك فحسب، بل لشعب. هؤلاء الناس الذين يعتمدون عليه، والذين لا يعرفونه حقاً، والذين وضع الله مصيرهم في يديه.

فتح فاه، وكلمات الصلاة التي خرجت لم تكن منمقة كخطاب العرش. كانت كلمات رجل وحيد، خائف، مدرك لضآلته أمام المهمة الجبارة. “أنت يا رب أظهرت لداود أبي رحمة عظيمة، وجعلتني ملكاً مكانه. والآن، يا رب الإله، ليثبت قولك لداود أبي. لأنك جعلتني ملكاً على شعب كثير كتراب الأرض. فالآن أعطني حكمة ومعرفة، لأخرج أمام هذا الشعب وأدخل، لأن من يقدر أن يحكم شعبك هذا العظيم؟”

كانت الصلاة صادقة، خالية من التكلف. طلبٌ لم يكن لنفسه، بل لقدرة على خدمة الآخرين. وبعد لحظات من الصمت المطبق، كان الجواب. صوت الرب عاد، وحوله دفء كدفء الفجر الأول.

“من أجل أن هذا كان في قلبك، ولم تسأل غنى ولا أموالاً ولا كرامة ولا أرواح مبغضيك، ولا سألت أياماً كثيرة، بل سألت لنفسك حكمة ومعرفة لتقدر أن تحكم شعبي الذي ملكتك عليهم، فقد أعطيتك حكمة ومعرفة. وأعطيك أيضاً غنى ومالاً وكرامة، لم يكن مثلها للملوك الذين قبلك، ولا يكون مثلها للذين بعدك.”

ثم انتهى الحضور. بقي سليمان وحيداً في الليل، لكنه لم يكن كما كان. كان هناك سلام عميق، وهدوء غريب، وكأن نهراً من الفهم الهادئ بدأ يجري في داخله. نظر إلى النجوم، وإلى التلال النائمة حوله، وإلى خيمة الله البسيطة، ففهم أن الحكمة ليست معرفة كل شيء، بل هي معرفة ما يكفي لتتبع مشيئة من يعرف كل شيء.

عاد إلى أورشليم عند الفجر، والقافلة نفسها، والناس أنفسهم، لكن الملك في وسطهم كان مختلفاً. لم يعد الولد الذي تسلم تاجاً كبيراً. كان هناك سكينة في عينيه، وتواضع في حركته. وعندما جلَسَ على كرسي المملكة لأول مرة بعد عودته، كانت القضية الأولى التي نظر فيها نزاعاً بين امرأتين على طفل. وجميع الذين سمعوا حكمته، رأوا فيها بصمة إصبع الله. وبدأ الناس، حقاً، يدركون أن الحكمة التي من فوق، هي طاهرة ثم مسالمة، معتدلة، مملوءة رحمة.