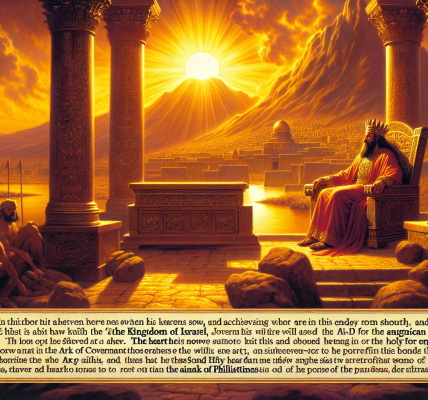

فسادٌ دبّ في المملكة بعد تلك السنوات الأولى من الحكم. فقد أطاع رحبعام الرب في سنواته الثلاث الأولى، لكن المملكة التي ورثها من سليمان كانت ثقيلة الوزن، مملوءة ببهاءٍ لم يعد له ذلك الرنين الروحي الذي عرفه أبوه. فلما توطد المُلك في يده، واشتدت شوكته، هو وكل إسرائيل معه، تركوا ناموس الرب. نسي رحبعام أن القوة الحقيقية ليست في حصون يهوذا المنيعة، ولا في كنوزه الموروثة، بل في ذلك العهد القديم مع إله آبائه.

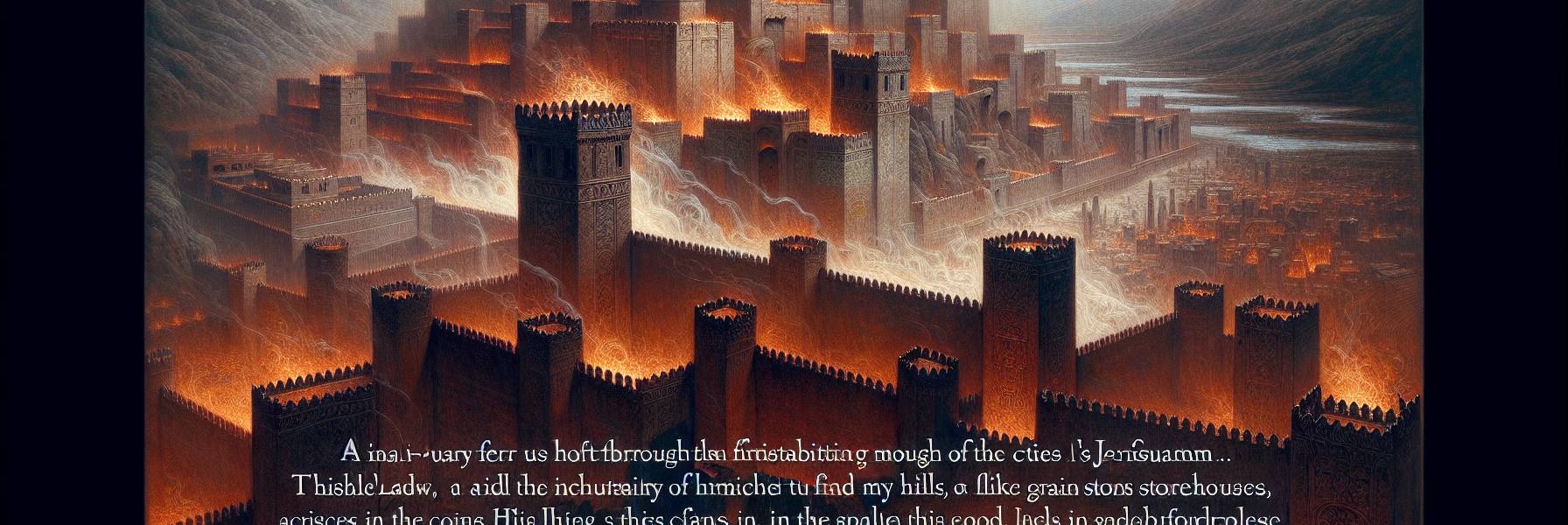

وكان في السنة الخامسة للملك رحبعام أن الرب سمح بتدبيرٍ عجيبٍ للتقويم. فصعد شيشق ملك مصر على أورشليم، بجيشٍ لم ترَ المدينة مثله منذ زمان. لم يكن جيشاً عادياً، بل كان بحراً متحركاً من الدروع والسيوف، يركب موجته ألفاً ومئتا مركبة، وستون ألفاً من الفرسان، وعدد لا يحصى من الشعوب التي جاءت معه من لوبيين وسكيين وكوشيين، كسرب جرادٍ يغطي وجه الأرض. وكانت قلوب أهل أورشليم قد فسدت من الداخل، فلم تثبت حصونهم الحجرية أمام هذا الجيش الجارف.

وفي تلك الأزمة، جاء النبي شمعيا إلى رحبعام وإلى رؤساء يهوذا الذين اجتمعوا في أورشليم خوفاً من شيشق. وكان صوت شمعيا كصوت رعدٍ في صمت الليل، هادئاً لكنه يهز الأعماق: “هكذا يقول الرب: أنتم تركتموني، وأنا أيضاً قد تركتكم في يد شيشق.”

فأدرك الرؤساء والملك، في تلك اللحظة العصيبة، أن السيوف المصرية ليست هي الدينونة الحقيقية، بل يد الرب هي التي انسحبت. فتلألأت نار التوبة، ولو لفترة، في أعينهم. اعترفوا بصوتٍ واحدٍ: “عادلٌ هو الرب.” فكان أن كلم الرب شمعيا مرة أخرى قائلاً: “قد تواضعوا، فلا أهلكهم، بل أجعل لهم نجاةً ما، ولا ينصب غضبي على أورشليم بيد شيشق. ولكن يكونون له عبيداً ليعلموا فرقاً بين عبادتي وعبادة ممالك الأرض.”

فنزل شيشق على المدينة كالضباب الثقيل. دخل الهيكل وقصر الملك، ولم يترك شيئاً من ذهب. أخذ كل شيء، حتى أتراس الذهب التي صنعها سليمان. فصنع رحبعام بدلاً منها أتراساً من نحاس، وسلمها لرؤساء السعاة الحارسين مدخل البيت الملكي. وصار كل من يدخل القصر يرى بريق النحاس الباهت عوضاً عن بهاء الذهب، تذكاراً محفوراً في المعدن للعزة التي سُلبَت، وللتواضع الذي تأخر.

ومنذ ذلك اليوم، كلما خرج الملك للشعب، أو استقبل الوفود، كان حراسه يحملون تلك الأتراس النحاسية التي تلمع تحت الشمس كدموعٍ متجمدة. وكان رحبعام، في خلواته، يتأمل أن الذهب الحقيقي لم يكن في الخزائن، بل في الولاء للعهد. فكانت أيامه الأخيرة خليطاً من الندم والضعف. حارب إسرائيل باستمرار، لكن الحرب في قلبه كانت أعظم. وعندما مات، دُفن في مدينة داود، وخلفه ابنه أبيّا على مملكةٍ منهوكة، جرداء من مجدها، لكنها حفظت، في صدور المتيقظين من شعبها، درساً لا ينسى: أن التاج الحقيقي ليس على الرأس، بل في القلب المنكسر المتواضع أمام من بيده مقاليد كل قوة.