كان الجو ثقيلاً في السامرة، كأنما هواء الحجارة الضخمة التي بُنيت بها القصور قد امتصّ كل نسمة حياة. كانت مملكة إسرائيل في الشمال تشيخ تحت وطأة خطاياها، كشجرة عملاقة جوفاء يقتات عليها السوس. وفي تلك الأيام، استقر يوآحاز بن ياهو على كرسي المُلك في السامرة. سبعة عشر عاماً قضاها، وكانت سنوات عجافاً، ليس في الحقول فحسب، بل في القلوب قبلها.

لم يرفع الملك عينيه نحو الرب إلا حين ضاقت به السبل، حين حاصر جيش حزائيل ملك أرام مدن المملكة حتى لم يبق في جيش يوآحاز إلا خمسون فارساً وعشرة مركبات حربية وعشرة آلاف رجل من المشاة. كالعصا التي قُطعت وأُهشمت، هكذا صار جيش إسرائيل. عندئذ، في ظلمة حجرته، حيث كان بريق التاج باهتاً على الوسائد الأرجوانية، تضرع الملك. كان دعاؤه كحشرجة رجل غريق، خالطته رائحة الخوف والكبرياء المهشّم. وسمع الرب، لأن رحمته أوسع من خطايا الملوك، فأعطى إسرائيل مُخلّصاً فانحسر نير الأراميين قليلاً، لكنهم لم يزولوا كلية. ظلّ الخطر كسحابة سوداء في الأفق، تذكرهم بأن ضيقهم كان ثمرة يديْهم، إذ ساروا في خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ.

وفي غضون ذلك، في دار متواضعة في أريحا أو ربما في السامرة ذاتها، كان رجل الله العجوز، أليشع، يرقد على فراش مرضه. المرض لم يكن طارئاً، بل كان كالضباب الذي ينزل بهدوء على الجسد بعد رحلة طويلة. كان وجهه كالرقّ المدبَّج، تغطيه شبكة من الخطوط الدقيقة، كل خطّ يروي قصة: معجزة هنا، كلمة نبوّة هناك، لحظة لقاء مع سيده إيليا وهو يصعد في العاصفة. الرائحة في الغرفة كانت خليطاً من زيت الزيتون، وأعشاب طبية مرّة، وذاكرة قديمة للوداعة والعصيان.

وصلت الأنباء إلى الملك يهوآش بن يوآحاز، الذي خلف أباه على العرش. لم يكن الملك شاباً طائشاً، بل كان رجلاً يحمل هماً ثقيلاً كالحجارة التي بُني بها سور المدينة. سمع بأن نبي الرب في النزع الأخير. فخرج من قصره، حاملاً معه لا الهدايا الثمينة، بل عبئاً من الأسئلة وقلباً ممزقاً. كانت مركبته تصدر صوتاً حزيناً على حجارة الطريق المؤدي إلى دار أليشع.

وقف الملك بجانب سرير النبي. نظرة واحدة ألقاها يهوآش على وجه أليشع الشاحب، فأدرك أنه ليس أمام سياسي أو قائد عسكري، بل أمام صلة واهية بين الأرض والسماء، على وشك أن تنقطع. انحنى الملك، وفتح فاه بكلمات محفورة بألم: “يا أبي، يا أبي، مركبة إسرائيل وفرسانها!”

كانت الكلمات تذكّر بأعظم أيام النبي، بأعجوبة صعود إيليا، بقوّة كانت تحمي المملكة. لكن القوة الآن تكمن في عينين غائرتين تنظران إلى ما وراء ستار العالم المنظور. التفت أليشع إلى الملك، وصوته كهمس الريح بين أغصان الزيتون: “خذ قوساً وسهاماً.”

أحضر الخدم القوس وكيس السهام. أمر النبي الملك أن يضع يديه على القوس. ثم وضع أليشع يديه الهزيلتين فوق يديْ الملك. كانت يدا النبي باردة، لكنهما احتوتا دفءً غريباً، كجمرة مختفية تحت الرماد. ثم قال، وكلماته تخرج بصعوبة: “افتح الكُوَّة الشرقية.”

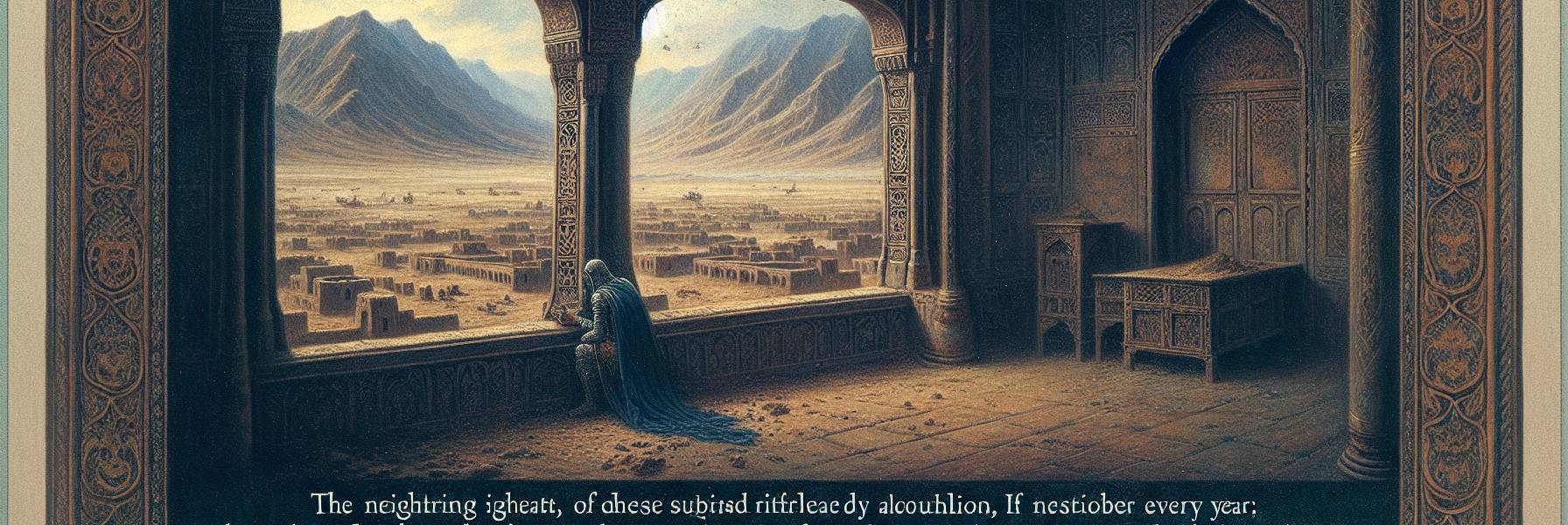

فتح يهوآش النافذة التي تتجه نحو الأراضي التي يسيطر عليها الأراميون، نحو آفيق ورفح وأماكن المعارك والخسارة. أمره النبي: “ارمِ السهم.” فمدّ الملك وتر القوس، وسمع أليشع يقول: “سهم خلاص من الرب، سهم خلاص على أرام. فستضرب أرام في آفيق حتى تفنيها.”

كانت الكلمات تملأ الغرفة كعطر قوي. ثم قال أليشع للملك: “خذ السهام.” فأخذها يهوآش. وقال له النبي: “اضرب على الأرض.” فضرب الملك ثلاث مرات، ثم توقف. ربما خجل، ربما شعر بأن الفعل رمزي أكثر من اللازم، ربما شكّ في قوّة الكلمات التي قيلت. لكن نظرة الحزن العميق التي غمرت وجه أليشع كانت أقسى من أي توبيخ. ارتعش صوت النبي بالأسى: “لو ضربت خمس مرات أو ستاً، لضربت أرام حتى الفناء. أما الآن، فستضرب أرام ثلاث ضربات فقط.”

وكانت تلك آخر كلمات علنية للنبي. بعدها، استسلم لجاذبية الموت. فمات، ودفنوه.

مرت الأشهر، وفي ربيع ذلك العام، جاءت جماعة من الموآبيين الغزاة تداهم الأرض. وكان بعض الرمان يدفنون ميتاً لهم، فلما رأوا الغزاة، أسرعوا وطرحوا الميت في قبر أليشع. ولمّا مسّ جسد الميت عظام أليشع، عاش الميت وقام على قدميه.

أما يهوآش الملك، فقد عاد إلى معاركه. وتذكّر كلمات النبي. فجاءت الأيام التي تنبأ عنها، وانتصر على أرام ثلاث مرات، واسترجع مدن إسرائيل من براثن بنهدد بن حزائيل. لكن النصر لم يكن كاملاً. ظلت بعض الحصون في الأيدي الأرامية، كتذكير مرير بأن ضربة الأرض لم تكن بقوة الإيمان الكاملة.

وغربت الشمس على المملكة، تاركة خلفها ظلالاً طويلة. كانت عظام أليشع قد سكنت التراب، لكن قصة عظامه التي أقامت ميتاً بقيت تُروى في الأكواخ والقصور، همسة عن رحمة الله التي تتجاوز حتى الموت، وتنبيه خافت عن أن الخلاص الحقيقي يحتاج إلى قلب يضرب الأرض، ولا يتوقف.