هبط المساء على تلال يهوذا، وكان الهواء حاملاً عبق التراب بعد قيظ النهار. وقفت عند حافة الكرم، نظري شارد نحو الجنوب، نحو تلك البقاع التي تدعى أدوم. وفجأة، اقتطعت خيوط النور الأخير غيمة دكناء عند الأفق، فبدا كأن ناراً تشتعل خلف الجبال.

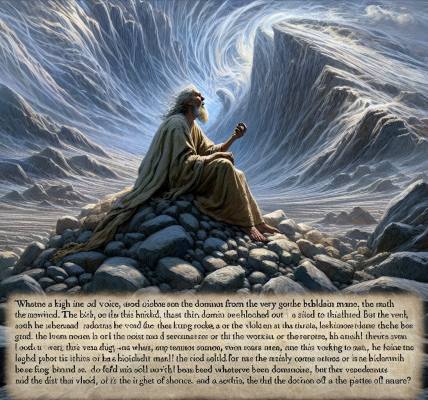

لم يكن دخاناً عادياً، بل عاصفة قرمزية تتقد، تدفعها قدمٌ لا تعرف الكلل. ومن قلب تلك العاصفة، تبينتُ شخصاً آتياً. ثيابه كانت كالأسك، ولكن لا أسك معمولٌ بمهارة بل أسكٌ دُاست في المعصرة حتى احمرت، انغمست بغمرةٍ عميقة. وخطواته واثقة، ثقيلة، كأن الجبال ترتج تحت وطأتها.

قلت في نفسي، من هذا القادم من بُصرَة، من تلك الأرض الحمراء؟ من هذا الذي ملابسه فاخرة، عالية، لكنها تلطخت بلون الحرب والدينونة؟

فأجابني صوت، ليس في الأذن بل في الأعماق، صوت كهدير مياه كثيرة: “أنا المتكلم بالبر، العظيم للخلاص.”

تقدم أكثر، وكنت كالحجر من هيبته. “لماذا احمرَّ ثوبك، ولَباسُك كالدائس في المعصرة؟”

فالتفت، ونظرته كانت كالبرق. “الدَّرسُ قد درسته وحدي، ومن الشعوب لم يكن معي أحد. فَدَستهم بغضبي، ودُستهم بسطوتي. فنَضَح عصيرهم على ثيابي، ولطَّختُ كل ملابسي. لأن يوم النقمة كان في قلبي، وسنة فدائي قد أتت.”

سكت لحظة، وكأن ذكرى ذلك المشهد تعود إليه. “فنظرت فليس معين، وتحيرت فليس مُعَزٍ. فخلصتني ذراعي، وغضبي هو عضدني. فدست الشعوب بغضبي، وسقيتهم سخطي، وأنزلت إلى الأرض عصيرهم.”

وسقطت على وجهي. فكان حزنٌ عميق، حزن هذا المنتصر. لم يكن فرح الغالب، بل وجع الدَّيّان. جاء من أدوم، تلك الأرض التي ترمز للعدو، لابساً نُصرةً لكنها مخلوطة بمرارة الوحدة. لم يجد أحداً يسير معه في طريق الحق. فكانت الدينونة عملاً من أعماق القلب الجريح، الذي يطلب البر لكنه يجد الفراغ.

وهنا، بين الكروم اليهوذية التي بدأت تظلم، تذكرت أياماً أخرى. أيامَ قيادته الحانية لآبائنا في البرية. أين ذاك الحنان؟ أين تلك المراحم؟ فأخذت أتذكر، وأتأمل. هو ذاته، هو الرب. لكن الطرق تتشعب. هناك طريق الرحمة للخاطئ التائب، وهناك طريق الجلاد للظالم المتمرد. وهو يسير في كليهما، لأن الحق واحد.

ونظرت إليه مرة أخرى، فوجدت في عينيه، فوق جمر الغضب، بريقاً من حزن أبدي. كأنما كل دوسة في معصرة الأمم تؤلم قلبه قبل أن تؤلمهم. وجاءتني كلمات المزمور: “على كل هذه تتقدم كما على جمر نار، يدوس الله القوي.”

ثم مضى، مختفياً في ظلام الليل الآتي. وتركني مع أسئلتي، ومع رجائي. لأن الذي يدوس المعاصرة سيأتي أيضاً ليعتصر لنا خمر الفرح. والذي يلبس ثوب النقمة، هو ذاته الذي يلف نفسه بالنور كرداء. بقي صوت خطواته يرن في أذني، ثقيلاً، مؤلماً، منتصراً. بقي السؤال: هل ننتظر يوم نقمته، أم نلجأ إلى سنة فدائه؟ فالخيار، في النهاية، هو لنا.