كان الجو غليظاً في ذلك المنفى، كأن الهواء نفسه قد سُبي عنوة من أرض الآباء. جلستُ، أنا حزقيال، على ضفة نهر خابور، ولكن قلبي كان عند جداول صهيون. كان الصمت ثقيلاً بين المسبيّين، صمتاً يخفي وراءه همساً واحداً: لماذا؟ حتى متى؟

وفجأة، في رتابة ذلك الظهيرة البابلية، لم يكن هناك صوت، بل كان حضوراً. كأن السماء انحنت إلى الأرض. وقف مجد الرب، الذي رأيته قبلاً ببهاء لا يُحتمل، واجثاً أمامي. لم تكن رؤيا هذه المرة، بل كانت كلمة ملموسة، ثقيلة كصخرة الجلجال.

قال لي: “يا ابن آدم”. كانت الكلمات تخرج وكأنها تنحت في هواء المنفى. “خذ لنفسك طابوقة، ضعها قُدّامك، ونقش عليها مدينة، مدينة أورشليم.”

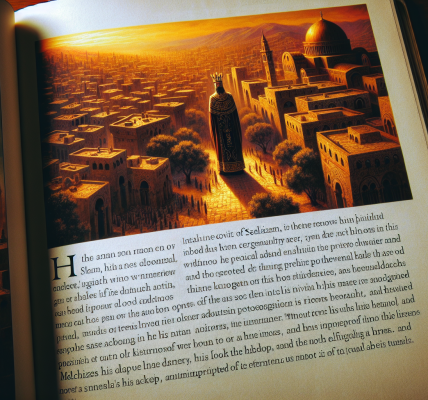

تحركت يداي ببطء، كأنهما ليستا يديّ. التقطتُ طابوقةً من الطين المجفف، صفراء اللون كتربة الغربة. تحت أصابعي، بدأت الخطوط تظهر: سور، وأبواب، وأبراج. كل حجر في الرسم كان يذكرني بحجر حقيقي تركناه وراءنا. كانت يداي ترتعشان، ليس من الخوف، بل من ثقل الرمز. كنت أنحت دينونة.

ثم جاء الأمر التالي، وكان أقسى: “واضِعْ عليها الحصار، ابنَ آدم”. أخذتُ قطعة حديد صدئة وجدتها قرب النهر، كانت باردة في يدي. رسمتُ حول المدينة المحفورة آلات حصار: متراسات، وأبراج خشب، ومجانيق. وبعد أن انتهيت، نظرت إلى ما صنعت. رأيت أورشليم محاصرة ليس بجيش نبوخذنصر، بل بإرادة الرب نفسه. كان المشهد صامتاً، ولكنه كان يصرخ.

“ثم اضطجع على جنبك الأيسر، واجعل عليه إثام بيت إسرائيل.” كلمات تدوّي في فضاء الروح. استلقيت على الأرض القاسية. حصى البابلونية تؤلم ظهري. وبدأ العد: “عدد الأيام التي تضطجع عليها، تحمل إثامهم. أنا جعلتُ لك سنين إثامهم بعدد الأيام: ثلاثمائة يومٍ وتسعين يوماً.”

ثلاثمائة وتسعون يوماً؟ الرقم تفقع في ذهني كجرس إنذار. كنتُ أعدّهم في قلبي: يوماً بعد يوم، حاملاً ثقل تمرّد شعب، ثقل مذابح البعل، وتماثيل الأشيرة، وسفك الدم البريء. كان ثقل التاريخ كله يضغط على جنبي الأيسر، حتى ظننت أن عظامي ستنكسر.

ولم ينته الأمر. “فإذا أتممتَ هذه، فاضطجع على جانبك الأيمن ثانية، وتحمل إثام بيت يهوذا أربعين يوماً. يومٌ لكل سنة، يومٌ لكَ أعطيتُه.” أربعون يوماً أخرى. كأن دينونة الجنوب ألطف، لكنها موجعة بنوع آخر. دينونة من دانهم الناموس أكثر، ومن عرفوا ذراع الرب فتنكّروا له.

وهكذا بدأت. الأيام الأولى كانت كالنار تحت الجلد. كان الألم جسدياً محضاً: خدر في الذراع، طنين في الأذن، عظام الحوض تؤلم من الثبات. ولكن شيئاً فشيئاً، تحول الألم إلى شيء آخر. أصبح الجسد مزموراً من لحم ودم، يترنم بترنيمة الحِمل. كنت أشعر بثقل الإثم الذي حمله الأنبياء قبلي، ثقل صمت الله أمام شرور الملوك والشعب. كنتُ أرى في غيبوبتي المتعبة وجوه رجال أورشليم، التجار الغشاشين، والقضاة المرتشين، والكهنة الذين باعوا مجدهم بطعام شهي.

وجاء الأمر الخاص بالطعام والشراب، فأحسستُ بالذعر لأول مرة. “وأنت، فخذ لنفسك قمحاً وشعيراً وفولاً وعدساً ودخناً، واجعلها في وعاء واحد، واصنعها لنفسك خبزاً. وكله في عدد الأيام التي أنت مضطجع على جانبك: ثلاثمائة يوم وتسعين يوماً. وطعامك الذي تأكله يكون بالوزن: عشرين شاقلاً لليوم. من وقت إلى وقتٍ تأكله. وماءً تشرب بالكيل: سُدس الهين. من وقت إلى وقت تشربه.”

كانت هذه هي القيود. خبز مخلوط، خشن، يذكرك بزمن المجاعة. ووزن محسوب، وكيل محدود. في منفى بابل، حيث كانت المائدة البابلية الدسمة إغراءاً يومياً للنسيان، صار طعامي تذكاراً. تذكار بأن الخطية تجعل كل شيء ناقصاً، مقيداً، مخلوطاً بالعار. كنت آكل ببطء، وأحسب كل لقمة. الماء، سُدس الهين، كان يرطب الحلق لكنه لا يروي العطش إلى العدل، إلى البر.

وكان الرب قد قال: “وخبز الشعير تأكله، وهو مغطّى بخرء البشر، على مرأى من الناس.” لكن روحي تمنّعت. توسلت في صمت. فاستجاب الرحيم: “هأنذا أسمح لك بخرء البقر بدل خرء الإنسان، فتغطي خبزك عليه.”

فعلت ذلك. وضعت روث البقر اليابس كوقود للنار تحت خبزي. الرائحة كانت غريبة، حادة، تملأ فمي وأنفي. لكنها كانت رائحة نجاتي من دنس أكبر. كنت آكل، والدخان يتصاعد أمام عيني، كالبخور الغريب الذي صعد من مذابحهم الوثنية. كان كل مضغ اعترافاً، وكل رشفة تذكاراً.

وفي غمار الألم والجوع والعطش، كانت العيون تراقب. المسبيون من بلدي كانوا يمرون. في البداية، نظرات استهجان: “ها هو حزقيال المجنون again”. ثم، مع استمراري، بدأت النظرات تتغير. صارت فيها حيرة، ثم خشوع. كان جسدي المتألم يصير منبراً صامتاً. كان الاستلقاء يصير وعظاً، والميزان يصير نشيداً.

كانت الشمس البابلية تشرق وتغرب، وأنا أحصي الأرقام في قلبي. كل يوم يمر كان كحجر يُنقل من جبل دينونة. وفي صمتي، كنت أسمع أصواتاً: صوت إرميا الباكي في أورشليم المحاصرة حقيقةً، صوت الرب محتجاً كأسد، وصوت شعبٍ لا يريد أن يسمع.

وها أنا الآن، بعدما انقضت تلك الأيام الثقيلة، أكتب هذا. ذراعي لا تزال ترتعش قليلاً، وكأن ثقل الإثم لا يغادر العظام بسهولة. ولكن في غربتي، أعلم أن كل يوم من تلك الأيام كان رسالة. رسالة منقوشة لا على طابوق من طين، بل على لحم قلب شعب. ربما، فقط ربما، عندما تصل أخبار أورشليم الساقطة، سيتذكرون النبي المضطجع على شاطئ النهر، وسيفهمون أن دينونة الرب، رغم قسوتها، هي آخر لغة يحبها من نفدت كل لغات الرحمة لديهم.