كان الليل ثقيلاً كرداء من رصاص، والريح الحارّة الآتية من البادية تحمل في ثناياها همسات غريبة، كأنها أنفاس آخر الزمان. كنت واقفاً على الشرفة العالية في بيتي بالجزيرة، وقد تسلّل القلق إلى أعماقي كسائل بارد. لم أستطع النوم. كانت النجوم متلألئة فوق الصحراء الشاسعة، ولكنّها بدت لي كشموسٍ بعيدة محتضرة، تلمع من وراء حجاب من دموع.

ثم جاءت الرؤيا.

لم تكن حلماً، بل كانت يقظةً قاسية تمزق حجاب الزمان. رأيتُ نفسي واقفاً على سور عالٍ، يشبه أسوار بابل المنيعة، ولكنّ العالم كله تحوّل إلى سهلٍ مظلم. وأتتني الأصوات قبل الصور: صرخة جماعية، ارتطام، رعدٍ بعيد يهدر كأنين أرضٍ تتصدع. ثم انفتح المنظر فجأة.

رأيتُ مركباتٍ حربية، عربات مقترنة بجوادين، وراكبين عليها يحملون أتراساً ورماحاً. كانت تجوب سهلاً لا نهاية له، مسرعةً في ظلمة الليل، وكأن مطارداً خفياً يلاحقها. ثم تبدّلت الصورة. رأيتُ حارساً على برج المراقبة، رجلاً يكلله الإعياء، عيناه تحدقان في الأفق حتى تتقرحان. كان يصعد إلى مكان مرتفع، ويظل ساهراً، يصرف أياماً وليالي وهو ينتظر شيئاً ما، شيئاً فظيعاً.

وصرخ الرجل، وملأ صوته الخضمّ: “سَقَطَتْ! سَقَطَتْ بَابِلُ!”

صوتٌ مزّق السكون، صادحاً بالهول والخراب. وتبعته زفرةٌ عميقة، وكأن الأرض نفسها تئنّ. ثم رأيتُ كلّ أصنام بابل المكسّرة مُلقاة على الأرض، ومرمرها الأبيض متسخاً بالغبار والدماء. النار تأكل القصور، والدخان الكثيف يحجب وجه الشمس حتى في رابعة النهار.

انحسرت الرؤيا فجأة، وعدت إلى شرفتي في الجزيرة، جسدي يرتعش وكأنّ الريح الباردة اخترقته. لكنّ الصوت لم يغب. كان صداه يدوّي في أذنيّ، ملحّاً، مؤنّباً: “يا سكّان دومة، تعالوا للقائي في الليل، في حرّ الظهيرة، في كلّ وقت. فالنّذر لا يتوقف.”

وتذكّرت دومة، تلك الواحة البعيدة في طرق القوافل، ملجأ المسافرين بين تيماء وديدان. حتى هناك، في أعماق الصحراء، سيلاقون الرعب. لن تكون هناك ملاذات. الفرار من الوجع سيكون مستحيلاً، كالهروب من ظلّ المرء نفسه.

بقي قلبي يعتصر أياماً بعد تلك الرؤيا. كنت أجول في أسواق تيماء، أرى التجار يتبارون في بيع البضائع، والجمال تحمّل الأثقال، والوجوه المشرقة بلهفة التجارة والربح. وكان ينبغي عليّ أن أنطق، أن أحذّر. لكن الكلمات كانت تتعثّر في حلقي. فمن يصدّق نبياً يرتعد من رؤى الليل؟ من يسمع لصوت ينذر بسقوط إمبراطورية لم تهزّها ريح؟

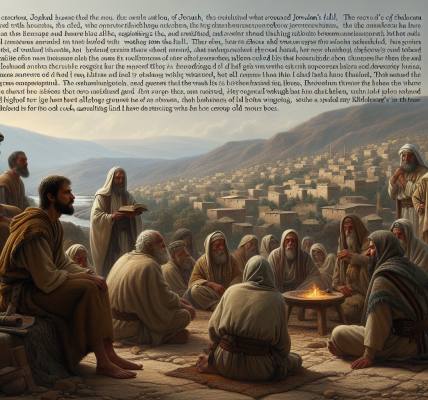

لكنّ العبء كان أثقل من الصمت. ففي إحدى الأمسيات، بينما كان شيوخ القبيلة مجتمعين حول نار تتأجج، يتحدثون عن غلاء القمح وطرق التجارة الآمنة، وقفت بينهم. شعرت بشحوب وجهي، وبيديّ ترتعشان. نظرت إلى وجوههم المليئة بتجاعيد الشمس والريح، وبدأت أقول، بصوت خشنٍ كحفيف الشجر الجاف:

“اسمعوا… اسمعوني يا قوم. رأيتُ ما لم تُبصروه. رصدي ليس للغبار الذي تثيره القوافل، ولا للسحب التي تحمل المطر. رصدي لمصيرٍ كتب على أرض ليست أرضنا، ولكنه قادمٌ إلينا كالوباء. بابل، تلك المدينة العظيمة، ستصير ركاماً. فرسانها سيهزمون، وآلهتها ستنكسر. ودخان حريقها سيلوث هواءنا حتى هنا.”

ساد صمت ثقيل. ثم انفجر أحدهم ضاحكاً: “بابل؟ سقوط بابل؟ هل سمعتها من نادم سكران في حانة؟ أم أن حرّ الظهيرة أذاب عقلك؟” ارتفعت ضحكات أخرى، ولكنّ عيون البعض، خاصة العجزة الذين عرفوا تقلّب الدنيا، كانت تحمل شيئاً من الظّنة والقلق.

وأكملت، وكأنّ قوةً خارجية تحرّك لساني: “وليس بابل وحدها. فالرعب الذي يبدأ هناك، سيجد طريقه إلى مسالكنا. يا سكان دومة، لا تظنّوا أن البعد سيحميكم. فالويلات لا تعرف حدوداً. سيأتيكم التعب في أعقاب الهاربين، وسيحلّ الجوع مكان الوفرة. استعدّوا. فإن الزمن القادم زمن دموع وصراخ.”

تركني الجمع وانصرفوا، بعضهم مازحاً، وبعضهم يتهامس بالأسف على “عاقلٍ جنّته الرؤى”. بقيت وحدي أمام النار التي تخبو، وأنا أعلم أنني لم أكن مجنوناً. كانت الحقيقة التي رأيتها أقسى من الجنون. لقد سُلمت إليّ عباءة الرائي، وثقلها يكاد يحطم كتفيّ.

ومنذ تلك الليلة، وأنا أعيش بين عالمين: عالم الناس الواثق المطمئن، وعالم الرؤيا القلق المنذر. وأحياناً، في السّاعات الأولى من الفجر، عندما يكون العالم هادئاً وكأنّ شيئاً لن يتغير أبداً، أسمع همساً خفياً يكرّر كلمات الرجل في البرج: “سَقَطَتْ! سَقَطَتْ بَابِلُ!”.

فأعلم أن النبوءة ليست مجرد كلمات تُقال، بل هي قدرٌ يسير نحو تحقيق نفسه، وأنّ دوري الوحيد هو أن أكون ذلك الحارس المتعب، الذي رأى القادم، ورفع صوته، حتى وإن كان الصوت يضيع، أول الأمر، في ضجيج العالم وغروره.