هنا كانت نهاية حقبة طويلة من الصراع، حقبة بدأت بخطى حثيثة عبر نهر متحدر، واختتمت الآن على هذه الهضاب المرتفعة حيث ينتشر غبار المعارك الأخيرة. لم يكن الأمر مجرد قائمة أسماء وأراضٍ، بل كان صدى خطى جيل كامل، جيل رأى وعاش ما لم يره أبناءهم بعدهم.

في المخيم، تحت خيمة الاجتماع، جلس يشوع. لم يكن وجهه يعبر عن انتصار متهور، بل عن عبء ثقيل من الذاكرة. تذكر كيف وقف موسى، شيخًا كبيرًا، ينظر من فوق جبل نبو إلى كل تلك الأرض التي لن تطأها قدماه. والآن، ها هو ذا، قد طُرقَت مدن ملوكها واحدًا تلو الآخر، من الجبل البارد في الشمال إلى السهول المحروقة بلهيب الشمس في الجنوب.

بدأت القصة، في ذهنه، من الجهة الشرقية لنهر الأردن. تلك كانت أيام موسى. تذكر سيحون، ملك الأموريين الذي جلس في حشبون. لم يكن مجرد اسم في سجل. كان رجلًا ذا غطرسة عظيمة، حاكمًا لمدينة قوية، تسيطر على طرق القوافل. كانت أرضه تمتد من أروع، على حافة الوادي، حتى حدود عمون. ولكن روح القتال التي استهانت بإسرائيل عند خروجهم من مصر، قادته إلى هلاكه هو وجيشه الجرار. ثم عوج، ملك باشان، ذلك العملاق المتبقي من الرفائيم، الذي عاش في عشتروث وأدريعي. سريره الحديدي، ذلك الأثر الذي بقي في ربة بني عمون، كان شهادة على جسده الهائل، ولكنه لم يُنقذه من المصير ذاته.

ثم انتقلت الذاكرة إلى الغرب، إلى الأرض التي وقف عليها الآن. هنا، كانت القصص أكثر تفصيلًا، لأن الدم كان لا يزال حديث العهد، وغبار المعارك لم يهدأ بعد. كان هناك ملك أريحا، المدينة ذات الأسوار السميكة التي بدت كجبل من صنع البشر. سقطت تلك الأسوار بصوت كالرعد، وصار مصير المدينة مثلاً. وملك عاي، التي تقع شرقي بيت إيل. كم كان يومها مريرًا بعد الهزيمة الأولى بسبب خطيئة عخان! لكن العودة كانت أقوى، وأضرمت النار في تلك المدينة التي صارت تلاً من الرماد إلى الأبد.

ثم الملوك الذين تحالفوا. ملك أورشليم، ذلك الحصن القديم على الجبال. ملك حبرون، مدينة الآباء، حيث دفن إبراهيم وإسحق ويعقوب. ملك يرموث، وملك لخيش. كل واحد منهم كان عالماً قائماً بذاته، بشعب وجيش وتاريخ من السيادة. تحالفوا ككتلة صخرية واحدة لسحق هذا الشعب القادم من الصحراء. تجمعوا عند مياه ميروم، بجيوشهم وخيولهم ومركباتهم التي لا تحصى. ولكن السماء نفسها حاربت لصالح إسرائيل في ذلك اليوم. أمطرت البرد من السموات، وأطالت الشمس يومها حتى اكتمل النصر.

تذكر وجوهًا أخرى: ملك جازر، المدينة التي وقفت شامخة على طريق البحر، وملك ديبر، المدينة التي كانت ذات يوم قرية أربع، حيث تفاوض الجواسيون مع راحاب. ملك جادي، في أرض العمق الوعر، وملك هورة على جبل سعير. حتى تلك المدن البعيدة في الشمال، مثل مدينة حاصور العظيمة، التي كانت رأس كل تلك الممالك، بقيادة يابين. جمع جيشًا كالرمل على شاطئ البحر، ولكن النار أكلت مدينته حتى لم تبق حجرًا على حجر.

لم يكن الأمر مجرد سلسلة انتصارات عسكرية. كانت كل مدينة تمثل عقيدة، وكل ملك كان تجسيدًا لسلطان آخر. كان سقوطهم إعلانًا عن نهاية نمط من الوجود، وبداية لنمط آخر. الشمس التي أشرقت على مخيم إسرائيل في الجلجال كانت تشرق الآن على تلال ووديان صارت ميراثًا لأسباط يعقوب.

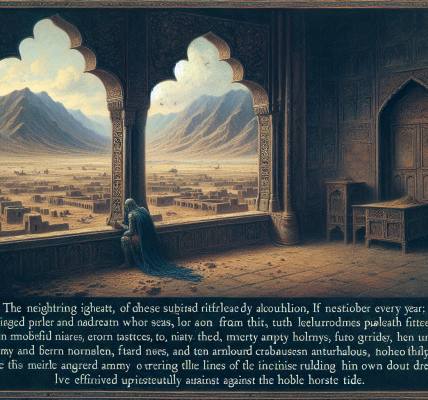

وقف يشوع أخيرًا، وخرج من الخيمة. نظر إلى الغرب حيث كانت الشمس تلملم أشعتها الذهبية خلف تلال يهوذا. عرف أن المهمة لم تنته بعد. كانت هناك أراضٍ كثيرة باقية للامتلاك. ولكن هذه اللحظة، لحظة تسجيل ما تم، كانت ضرورية. كانت تذكيرًا للجيل الذي لم يرَ المعجزات، بأن الرب قد أعطى. كانت تذكيرًا بأن الأرض ليست ميراثًا بالاستحقاق، بل بالوعد. وأن كل خطوة فيها كانت خطوة إيمان، وكل انتصار كان تذكارًا للنعمة.

في صمت المساء، بدأ الكتبة في تدوين الأسماء: من الملك إلى الملك، من المدينة إلى المدينة. لم تكن مجرد كلمات على جلد أو ورق. كانت شهادة. شهادة على أن وعود الله، ولو طال انتظارها، ولو كانت الطريق وعرة، فإنها تتحقق. وكان صدى صوت موسى يتردد في أذن يشوع: “اشدد وتشجع، لأنك أنت تدخل بهذا الشعب الأرض التي أقسمت لآبائهم أن أعطيها لهم.” لقد دخلوا. وقد بدأ العطاء يتحقق، مدينة بعد مدينة، ملكًا بعد ملك. وها هو الليل يهبط، حاملاً معه سلامًا غريبًا على أرض لم تعرف السلام من قبل.