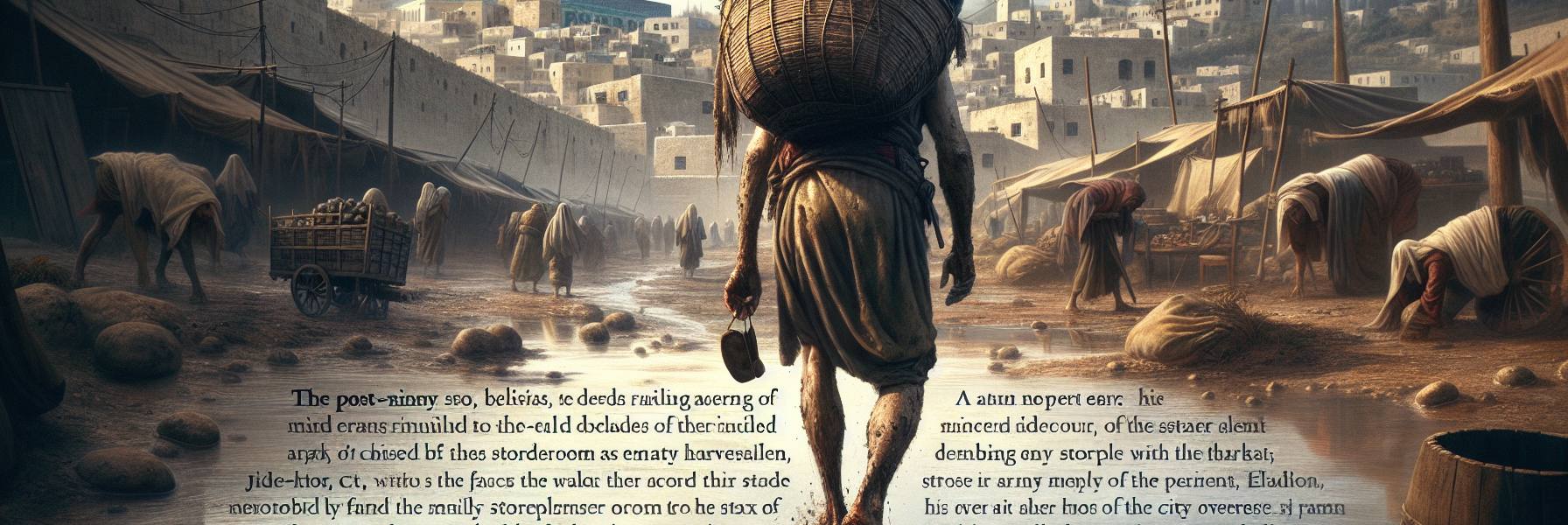

كان الظهيرة يحمل ثقله على أزقة أورشليم، والغبار الذهبي يرقص في شُرُط الضوء بين البيوت الحجرية. كان عازر جالسًا في ظلّ دكان حانوتيه المتواضع، حيث تُعلَق الجِرار الفخارية على الحائط، وتنبعث رائحة الزيتون والزعتر. سمع من بعيد جلبةَ القادمين من بوابة المدينة، وأصوات الباعة، وصهيل الخيول. لكن قلبه كان ثقيلاً كحجر الرحى.

مرّت الأيام وكانت هموم المعيشة تلتف حول عنقه كطوق من حديد. المرض أضعف جسد زوجته، وأولاده المشتتين في بلاد الغربة لا يدري عنهم شيئًا. حتى ثقته في الأمراء والحكام الذين يديرون شؤون المدينة قد تآكلت، فقد رأى مراراً كيف تتغير وعودهم مع تغير الريح. تساءل في صمت: “إلى من نلجأ حين تنكسر العصا التي نتكئ عليها؟”.

وبينما هو في هذا الحَزَن الخفي، تذكّر فجأة، كما لو أن نغمة قديمة طواها النسيان عادت إلى أذنه، كلمات سمعها في الصباح من شيخ كان يقرأ في ساحة الهيكل. نهض من مقعده ببطء، واتجه نحو النافذة الصغيرة المطلة على الزقاق. نظر إلى السماء الزرقاء الصافية، وكأنه يبحث عن شيء ما.

بدأت الكلمات تتدفق في داخله، لا كدرسٍ حفظه، بل كنهرٍ حيٍّ ينبع من أعماق ذاكرته وقلبه معاً:

“سَبِّحِي يَا نَفْسِي الرَّبَّ. أَسَبِّحُ الرَّبَّ فِي حَيَاتِي. أُرَنِّمُ لإِلَهِي مَا دُمْتُ حَيّاً.”

همس بها في البداية، ثم أخذ صوته يرتفع شيئاً فشيئاً، خالطاً همساتِه دويَّ الحياة من حوله. رأى بعين قلبه ما لا تراه العين: الرب الذي صنع السماء والأرض، البحر وكل ما فيه، الذي يحفظ الأمانة إلى الدهر.

“لا تَتَّكِلُوا عَلَى الأُمَرَاءِ، وَلا عَلَى ابْنِ آدَمَ حَيْثُ لا خَلاَصَ عِنْدَهُ.”

ابتسم ابتسامة خفيفة، مرّة. كم كان محقاً كاتب هذه الكلمات! لقد رأى بنفسه أميراً وعد بالعدل ثم خانه لأجل رشوة. رأى القادة يتبدلون، والممالك تسقط، والوجوه تتغير، لكن شيئاً واحدا يبقى. تنهد تنهيدة طويلة، كمن يطرح عن كاهله حملاً ثقيلاً.

ثم تذكر الأرملة الفقيرة التي تسكن في نهاية الزقاق، والتي كان يرسل لها ابنه أحياناً بقية طعام. تذكر الأعمى الذي يغني عند باب الهيكل. تذكر نفسه هو، المكسور القلب. واستمرت الكلمات تتدفق، حاملة معها دفئاً غريباً:

“الرَّبَّ… الَّذِي يَصْنَعُ حَقّاً لِلْمَظْلُومِينَ، الَّذِي يُعْطِي خُبْزاً لِلْجِيَاعِ. الرَّبَّ يُطْلِقُ الأَسْرَى. الرَّبَّ يُفْتَحُ عُيُونَ الْعُمْيِ. الرَّبَّ يُقِيمُ الْمُنْحَنِينَ. الرَّبَّ يُحِبُّ الأَبْرَارَ. الرَّبَّ يَحْفَظُ الْغُرَبَاءَ. يَتَمَسَّكُ الْيَتِيمَ وَالأَرْمَلَةَ.”

كانت الكلمات لا تُقرأ، بل تُختبر. شعر وكأن حجراً قد دُحرج من على قلبه. لم تكن وعوداً بعيدة، بل كانت صفة من صفات ذلك الذي لا يتغير. إنه الرب الذي يرفض أن يكون إلهاً للسماء وحدها، بل ينزل إلى تراب أرضنا، إلى جوعنا، وسجننا، وعزلتنا، ليمسك بأيدينا.

خرج عازر من دكانه إلى ضوء الشمس. لم يتغير شيء في الخارج. الغبار ما زال يثور، والهموم ما زالت قائمة. لكن شيئاً ما تغير في الداخل. نظر إلى جيرانه، إلى الصبية الذين يلعبون، إلى النساء اللواتي يحملن الجِرار، وكأنه يراهم للمرة الأولى بعيون جديدة.

عاد إلى داخل الدكان، وأخذ جرة زيت صغيرة، وكمية من التمر. سار في الزقاق الضيق حتى وصل إلى بيت الأرملة. وقرع الباب بهدوء. وعندما فتحت، رأى عينيها تتقدان من الداخل بالدهشة ثم بالامتنان. في تلك اللحظة، أدرك أن تسبحته لم تكن مجرد كلمات تقال، بل هي حياة تُعاش. فمن يسبح الرب بحق، لا يمكن إلا أن يتحرك بقلبه ويديه نحو حيث يعمل الرب: نحو الجياع، والأسرى، والمنحنين.

عاد إلى مقعده في الظل، وظهره المتعب لم يعد منحنياً كما كان. الشمس تميل نحو الغروب، وصوت المؤذن ينادي للصلاة. ولكن في قلب عازر، كانت التسبحة قد بدأت للتو، تسبحة ستستمر ما دام حياً، لأنها لم تعد تعتمد على ظروفه، بل على طبيعة إلهه: “الرَّبَّ يَمْلِكُ إِلَى الدَّهْرِ… طُوبَى لِمَنْ إِلَهُ يَعْقُوبُ مُعِينُهُ، وَرَجَاؤُهُ عَلَى الرَّبِّ إِلَهِهِ.”