في الشهر الثامن من السنة الثانية لداريوس الملك، في مدينة أريحا حيث ترقد الذكريات كحجارة منهارة، وقف زكريا بن برخيا بن عدوّ في دار بيت الرب. كان الليل ثقيلاً كرداء حداد، والهواء يحمل عبق تراب جبل يهوذا الممزوج برائحة رماد المذبح المنطفئ. لم يكن نبياً من عهد سابق، بل كان كاهناً عائداً من سبي طال، يحمل في صوته خشونة بابل، وفي عينيه شوقاً لمملكة لم يرها.

جاءته الكلمة، لا كصاعقة، بل كنسمة تتسلل بين ثنايا الظلام: “اقبل إليك يا زكريا”. فرفع وجهه نحو السماء التي كانت كسجف أسود مرصع بشظايا من فضة النجوم، وقال: “ها أنا يا رب”. لم تكن مجرد إجابة، بل كانت اعترافاً من رجل عرف أن الرب يتكلم حتى عندما يصمت العالم.

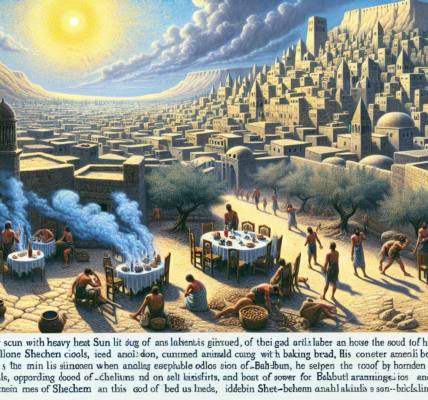

ثم بدأت الرؤيا، أو كأنها بدأت، فالحدود بين النوم واليقظة ذابت كالشمع. رأى رجلاً راكباً على فرس أحمر، واقفاً بين أشجار الآس في المكان المنخفض. كانت أشجار الآس داكنة الخضرة، تفوح منها رائحة الحياة العنيدة، وكأنها ترفض أن تذبل حتى في ظل اليأس. وحول الرجل خيول أخرى، حمراء وشقراء وبيضاء، تتحرك في صمت أشبه بالحلم.

فسأل زكريا، وصوته يكاد يختنق بالدهشة: “ما هذه يا سيدي؟” فأجابه الملاك الذي كان يتكلم معه، وصوته كخرير ماء بعيد: “سأريك ما هذه”.

فتقدم الرجل الواقف بين الآس، وكان منظره كمظهر قائد بعد معركة طال انتظارها، وقال: “إننا تجولنا في الأرض كلها، فإذا الأرض كلها ساكنة وهادئة”. ساكنة وهادئة. الكلمات علقت في قلب زكريا كسهام. أكانت سلاماً أم سكون الموت؟ أكانت راحة أم نسيان؟

فرفع زكريا صوته، وصارخاً بكلمات كانت قد تراكمت في صدره كالرماد على مذبح خرب: “يا رب الجنود، حتى متى لا ترحم أورشليم ومدن يهوذا التي أخذتَ عليها السبعين سنة؟” كان السؤال محترقاً بدموع الأجداد، برائحة الأوطان التي أضاعوها في الطرقات الطويلة للسبي.

فأجاب الرب بكلمات حسنة، كلمات تعزية، لكنها كانت تعزية تحمل وعد النار. قال له الملاك: “أنادي فأقول هكذا: غرت على أورشليم وعلى صهيون غيرة عظيمة. وأغضب غضباً عظيماً على الأمام المرفهة، لأني غضبت أنا قليلاً وهم أعانوا على الشر”.

ثم جاء الوعد، كبناء يُرفع حجراً حجراً: “فأنا أرجع إلى أورشليم بالمراحم. بيتي يُبنى فيها، يقول رب الجنود، ويُمدّ مطمار على أورشليم”. تخيل زكريا حجارة الهيكل ترتفع من جديد، ليس كأطلال، بل كصلاة منحوتة في الصخر. وعد بأن المدن سوف تفيض خيراً، وأن الرب سيعزي صهيون ويختار أورشليم مرة أخرى.

ثم ارتفعت عيناه فرأى أربعة قرون. كانت قوية، منحوتة من ظلم الممالك، قرون آشور وبابل وكل من داست أورشليم. ولكن كما أن الرؤيا تأتي بالقرون، تأتي أيضاً بالحدادين. “ما هؤلاء جاءوا ليفعلوا؟” سأل. فأجاب الملاك: “هذه هي القرون التي بددت يهوذا حتى لم يرفع أحد رأسه. فأتى هؤلاء ليرعبوها، ليرمي قرون الأمم التي رفعت القرن على أرض يهوذا لبددها”.

فانفتح الأفق فجأة على أمل لا يتزعزع، أمل ليس في قوة البشر، بل في تدبير السماء. “ستُبنى يا زكريا”، همس في روحه صوت أعماقه، “لأن الرب لا ينسى عهده”.

وانسحبت الرؤيا كما أتت، تاركة زكريا واقفاً في الدار، والليل ما زال عميقاً، ولكن في أذنيه دويّ وعد، وفي قلبه إيقاع جديد: إيقاع بناء يبدأ بحجر واحد، بحلم واحد، بكلمة واحدة من رب الجنود الذي غارت غيرته على أورشليم.

وفي الصباح، عندما لامس أول ضوء قباب المدينة النائمة، خرج زكريا يحمل في عينيه يقيناً: السكون لم يكن نهاية القصة، بل كان الهدوء الذي يسبق البناء. والسبعون سنة لم تكن عقوبة خالية من الرحمة، بل كانت تهيئة لقلوب تتعلم أن تتوق إلى مراحم الرب التي، وإن تأخرت، فإنها تأتي كالفجر بعد أظلم الليالي.