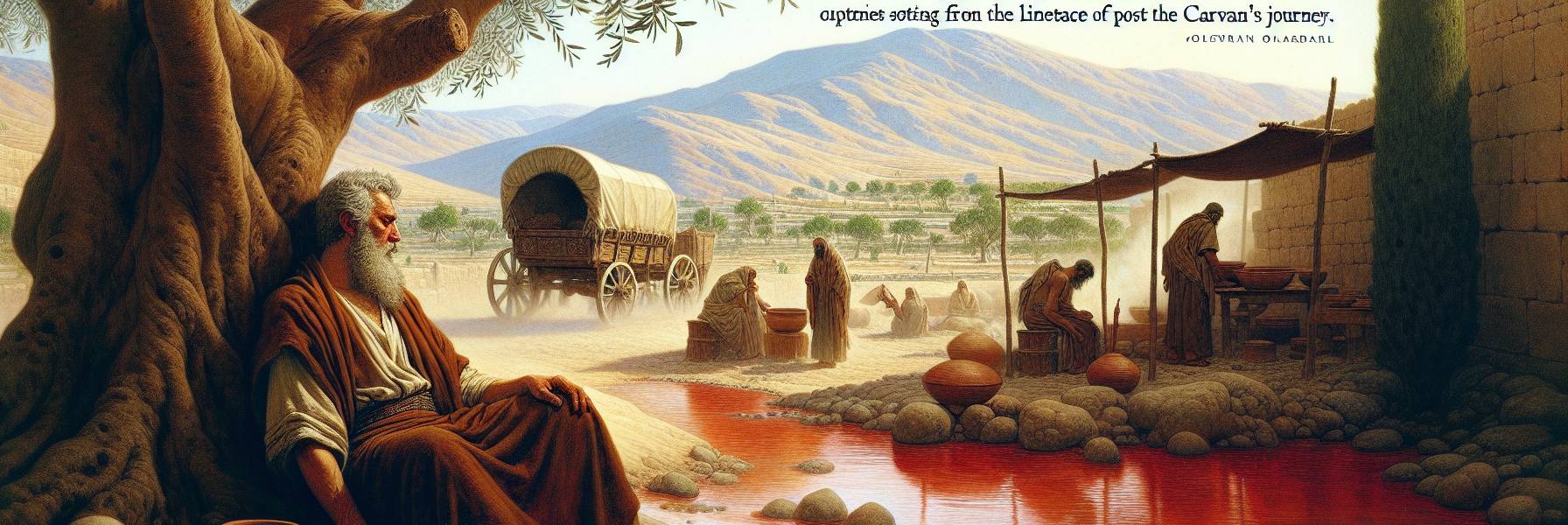

كان الشارع ضيقاً تعصف فيه رائحة التراب والزيتون القديم، وأنا جالس في ظل حائط متآكل، أتذكر. الذاكرة ثقيلة كحجر الرحى، ولكنها أحياناً تكون كل ما تبقى للإنسان. كان اسمه “يسّى”، أو هكذا كنّا نناديه بيننا، نحن القلة الذين تبعناه في تلك السنوات الغريبة.

لم يكن وسيماً، هذا ما سيقوله أي شخص وقعت عيناه عليه أول مرة. لم تكن في وجه ذلك البناء النجار من الناصرة بهاء الملوك ولا جلال الأنبياء القدامى. كانت يداناه تغلظتا من العمل، تحملان ندوب المنشار وشظايا الخشب. وعندما كان يتكلم، لم يكن صوته رعداً يزلزل الجبال، بل كان هادئاً، كخرير الماء تحت التراب. كنا أحياناً نستمع إليه ساعات ونحن جالسين على العشب اليابس، وكلماته تنزل علينا كندى في وقت القيظ.

لكنهم لم يحتملوه. لا أعلم لماذا بالضبط. ربما لأن نظرته كانت تخترق القلوب فتشعرك بأنك عارٍ أمام نفسك، عارٍ بكل ما فيها من قبح وضياع. كان يرى الجمر تحت الرماد، وكان يلمسه فيطفئه بلطف لا يُحتمل. هذا اللطف بالذات هو ما أغضبهم. العالم لا يفهم اللطف الحقيقي، يظنه ضعفاً.

أتذكر ذلك اليوم في السوق، حين جاء شمّاس المعبد العظيم مع حاشيته، يسخرون منه. كانوا يلقون عليه الأسئلة كالحجارة، وهو واقف كشجرة لا تهتز. لم يرد بكلمة قاسية. سكت أكثر مما تكلم. وفي صمته كان هناك حزن عميق، حزن لم يكن له، بل كان كأنه يحمله عن سائر من حوله. كنا نشعر بهذا، فنغضب نيابة عنه، لكنه كان يهزّ رأسه برفق، كأنه يقول: “دعوهم”.

ثم جاءت الليلة الكبرى. الليلة التي تخيّم ظلمتها على قلبي حتى الآن. تم الترتيب لها في الخفاء، ككل الأمور العظيمة والرخيصة. أتذكر وشاوسهم، وأصواتهم المبحوحة وهم يتآمرون تحت القناديل المتدلية. لقد اشتروه بقطع فضة، صديق منا كان يحمل الوعاء. كانت خيانة رخيصة، كأنما ثمن كل ذلك اللطف والشفاء لم يكن سوى حفنة من الدراهم البائدة.

أما المحاكمة، فكانت مهزلة كتب نهايتها من البداية. وقف أمام الحاكم الروماني، وهو صامت كحمل يساق إلى الذبح. كانت الضربات تلهب ظهره، وكان اللعنات تملأ الجو، وهو لا يفتح فاه. فقط، في إحدى اللحظات، التقطت نظرة عينيه. لم تكن نظرة غضب، ولا حتى نظرة اتهام. كانت نظرة فهم… فهم عميق للجرح الذي يجلده البشر لأنفسهم، وهو يتحمله عنهم. لم أفهم ذلك الحين. أفهمه الآن، بعد سنوات، وأنا عجوز أشيب.

حمل الصليب بنفسه، ذلك الخشب الثقيل الذي ربما عمل على مثله في ورشته ذات يوم. كان الطريق إلى الجلجثة وعراً، مليئاً بالحجارة والبصاق. سقط أكثر من مرة، وكان جلده ممزقاً، لكنه نهض دوماً. والنساء يندبنه من خلفه، وهو يلتفت إليهن بكلمة عزاء، وكأنهن من يحتجن إليه، لا هو.

عندما رُفع على الخشب، بين الأرض والسماء، حدث شيء غريب. لم تظلم الشمس وحدها، بل ظلم القلب كله. كان الظلام داخلياً وخارجياً. وسمعته يصرخ صرخة مكتومة، صرخة حمل عليها كل انكسار العالم. ثم أسلم الروح. ولم يكن موت بطل، بل موت شريد، منسي، مع أشرار. دفناه في قبر مستعجل، قبر رحم به أحد الأغنياء. وانتهى كل شيء، كما ظننا.

لكن الذاكرة… الذاكرة بقيت. بقيت صورته، وكلماته، وخاصة صمته ذلك الصمت الثقيل بالمعنى. وبقيت نبوة قرأتها بعد سنين، في درب مغبر، من سفر إشعياء النبي: “مُحْتَقَرٌ وَمَخْذُولٌ مِنَ النَّاسِ… وَلكِنَّ أَحْزَانَنَا حَمَلَهَا، وَأَوْجَاعَنَا تَحَمَّلَهَا… وَهُوَ مَجْرُوحٌ لأَجْلِ مَعَاصِينَا، مَسْحُوقٌ لأَجْلِ آثَامِنَا”.

فجأة، كالنور الذي يبزغ فجأة في الغرفة المغلقة، فهمت. فهمت أن كل ذلك لم يكن حادثة مؤسفة، بل كان تحقيقاً لنغمة قديمة، لحن سمع صداه الأنبياء من قرون. كان هو الندبة التي تشفينا، الكسر الذي يصلحنا، الحمل الذي يحمل خطيئة لا خطيئته. لم يأخذ شيئاً لنفسه، وأعطانا كل شيء. كان حبه صامتاً، عنيفاً في صمته، يغيّر مسار التاريخ من غير ضجيج.

والآن، وأنا هنا تحت هذا الحائط المتآكل، أشمّ رائحة التراب نفسها، وأسمع أصوات الأطفال تلعب في الدرب. الحياة مضت. لكن شيئاً من يسّى بقي. بقي في صمت المغفرة الذي تعلمته منه، في اللطف الذي لم يعد ضعفاً في عيني، في الجرح الذي صار ينبوعاً. كان كحبة الحنطة التي وقعت في الأرض وماتت، فحملت حصاداً لا يُحصى. ونحن، كنا التربة التي قبلت الموت، لتعطي الحياة.