كانت ريح شرقية حارة تُقَلِّبُ أوراقَ شجرِ الزيتون في السهل، حاملةً معها غبار الطرقات ورائحةَ الأرض العطشى. وقف هوشع في مدخل الكوخ، نظراته تتجاوز حقولَ القمح التي بدأت سنابلها تتحول إلى ذهب باهت، نحو الجبل حيث تُقدَّم البخور لأنصابٍ منحوتة. تذكر كلام الرب الذي أُلقِيَ على قلبه كجمر متقد: “لا تفرح يا إسرائيل ولا تَبتهج كالشعوب”.

في بيت إيل، كان الموسم على وشك الابتداء. موسم الحصاد، وموسم الأعياد التي توارثوها عن الآباء. ولكن ما كان يبدأ كاحتفال بالخير الذي أعطاه الرب، تحول إلى شيء آخر. كان صوت الدفوف والنايات يعلو من الساحة قرب المذبح المرتفع، ولكن الصلوات لم تكن موجّهة إلى الذي أخرجهم من أرض العبودية. رأى بعين قلبه ما لا تراه العين المجردة: فرحًا أصبح خواءً، وعبادةً أصبحت زنى. كانوا يزرعون الحنطة، لكنهم كان يحصدون شوكًا. كانت قرابينهم تُرفع، لكنها كانت تعود إليهم كلعنة.

في الأمسية، بينما كان الأطفال يلعبون أمام البيوت، جاءت إليه أمّانة، امرأة من سبط أفرايم، حاملةً سلة من باكورة التين. “خُذ يا رجل الله، بركة من أول ما أعطتنا الأرض”. نظر هوشع إلى التين، ثم إلى عينيها اللتين تحملان بريقًا مختلطًا بالقلق. “أتعلمين ما يقول الرب؟” قال بصوته الأجش الذي يشبه حفيف الشجر الجاف. “ها هم يذهبون إلى أشور، حيث يكون مصرًا لهم. أما بيت الرب، فسيُرفَض”. ارتعشت يدها قليلًا. سمعت بالتهديدات، بحديث الجفاف والسبي، ولكن الحياة كانت تستمر، والأعياد تملأ الأيام. ضحكت باضطراب: “لكن الحصاد هذا العام وافر، والغنم تزداد. علامَ التشاؤم؟”

أدار هوشع وجهه نحو الأفق حيث كانت الشمس تغيب خلف المرتفعات، مُطلِقةً أشعةً حمراء كالنار. “الوفرة التي ترينها هي كالخبز النائح للجالسين على القبر. سيأتي وقت يصرخون فيه من ألم البطن، من مرارة الروح. لأنهم ذهبوا وراء البعل، وصاروا كحُمَةٍ في الصحراء، لا جذر لها ولا مطر”.

وبالفعل، لم تمضِ أيامٌ حتى بدأت الأخبار القاسية تصل كالريح الشرقيّة. جاء رجال من الشمال، وجوههم محفورة بالتعب والفزع. “سبَوا عائلات من نفتالي! الجيوش الآشورية تسير كجراد لا يُرد”. انتشر الذعر في القرية كالنار في الهشيم. ذلك الفرح المزيف الذي ملأ الساحة تلاشى، تاركًا وراءه صمتًا ثقيلًا مُشبَعًا بتوقع المصير. حتى الدفوف التي كانت تُسمَع في بيت الإله الباطل، صمتت.

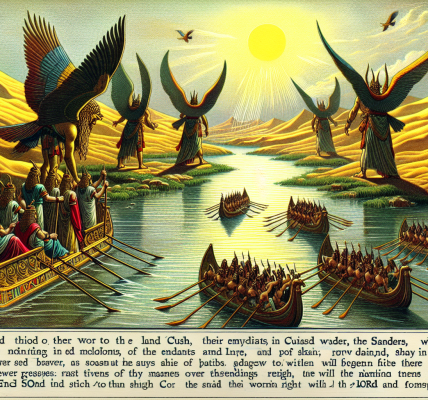

وفي ليلة مقمرة، بينما كان هوشع يصلي تحت شجرة بلوط قديمة، رأى رؤيا واضحة كالنهر الجاري في ضوء القمر: رأى شعبًا يُساق كالقطعان إلى أرض ليست أرضهم، إلى ملك لم يعرفوه. رأى وجوهًا شاحبةً، عيونًا فارغة من كل أمل. وسمع صوت الرب يجري في أذنيه كهدير مياه عميقة: “لأنهم ضلوا عني، ولأن التعدي كان كثيرًا، والزنى شديدًا، صار الراعي رجسًا”. كان العقاب ليس مجرد سيف خارجي، بل كان مرارة داخلية، انقطاعًا عن المصدر، موتًا للجذور.

في الصباح، خرج هوشع إلى الساحة الفارغة. كانت بقايا الأكاليل المذورة والثياب الممزقة مبعثرة على الأرض. اقترب منه شيخ كان يومًا من المؤمنين، عيناه غائرتان. “هل من رجاء بعدُ يا هوشع؟” سأله بصوت بالكاد يُسمع. تأمل النبي في الرجل، ورأى كل تاريخ الشعب في عينيه: من الخروج من مصر، إلى الملكوات والعصيان، إلى هذه اللحظة من الريح الحارقة. “الرب عادل”، قال هوشع، وكلماته تسقط كالحجارة في بئر سحيقة. “وكلمته لا ترجع فارغة. ما زرعوه من رياء وزندقة، يحصدونه خزياً وخراباً. سيكونون مشتتين بين الأمم، طعامًا للريح. هذه هي دينونة من أحبهم كأولاد”.

لكن حتى في نبرة الدينونة الحازمة، بقي ألم حزين، كألم أب يرى ابنه يهوي من علو. كانت دموع غير منظورة تسري في كلمات النبوة، كأنها تقول: لقد حذرتهم، ناديتهم، توسلت إليهم. ولكنهم اختاروا الطريق إلى الجلجثة الخاصة بهم.

وسكت هوشع. وبدأت ريح أخرى تهب، باردة هذه المرة، كأنها نذير أول خريف سيكون بلا حصاد، وبلا فرح، في أرض صارت غريبة عن نعمة من خلقها.