كان الرجل يجلس على مصطبة بيته القديم في قرية متواضعة عند سفوح الجبال، وقد أمسك بيديه المرتعشتين قطعة رقيم جلدية بالية، كانت قد ورثها عن أبيه. كانت الشمس تميل نحو الغروب، وصارت أشعتها الذهبية تتسلل عبر أغصان شجرة تين عتيقة في فنائه، فترسم على الأرض ظلالاً متشابكة كأحلام الشيخوخة. لم يقرأ من الرقيم شيئاً، فقد كانت عيناه قد كلتا عن القراءة منذ سنوات، لكنه كان يحفظ الكلمات عن ظهر قلب. كان يتمتم بها في صوته الهامس الأجش، وكأنه يحدث بها نفسه أو يحدث الجبال التي تربّت عليها روحه.

“ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي.”

توقف عن التمتمة، وأدار وجهه المجعد نحو الأفق الغربي حيث كانت سلسلة الجبال ترتفع شامخة. في قلبه صورة لم يرها بعينيه الجسديتين أبداً: هيكل الرب في أورشليم. كان يحلم به كما يحلم العطشان بالماء البارد. كانت قصص الحجاج الذين مروا بقريته النائية تتكدس في ذاكرته كالكنوز. يصفون له رحلة الشهور عبر الوديان والأغوار، ويحكون عن بهاء ذلك المكان المقدس، حيث “حتى العصفور قد وجد بيتاً، والسنونو عشاً لنفسها حيث تضع أفراخها”. كان يتخيل تلك الطيور الصغيرة، الضعيفة في تحليقها، تجد ملاذاً آمناً عند مذابح الرب. وكان يشعر في أعماقه أنه، مثل ذلك العصفور، لم يكن له ملجأ حقيقي في هذا العالم إلا في ظل ذلك الحضور الإلهي.

ذات ربيع، قرر أن يغامر. لم تكن قوّة الجسد هي التي دفعته، فالسنة قد أثقلت كاهله، لكنّ شوق الروح كان أقوى من كل عجز. انطلق مع قافلة من الحجاج، رجل بسيط في ثياب صوفية رثّة، متكئاً على عصا من خشب الزيتون. كانت الرحلة شاقّة. عبروا وادي البكاء، ذلك المكان القاحل الذي لا ينبت إلا الشوك والحصى. لكنّ الحجاج القدامى أخبروه أن هذا الوادي، بفضل نعمة الرب، يتحوّل في مراحله. “يجعلونه ينبوعاً. أيضاً بالبركات يغطونه مطراً.” وكان هو يرى ذلك بعين الإيمان. فحيثما حلّت القافلة للراحة، ورغم وعورة الأرض، كانوا يجدون بركة في تعاضدهم، في قطرة ماء يتشاركونها، في كلمة عزاء يتناقلونها. كان المطر الحقيقي ينزل من سماء الرحمة، فينبت في قلوبهم رجاءً أخضر.

“يذهبون من قوة إلى قوة. يُرَون قدام الله في صهيون.”

كانت الأيام تمر، وتتقدم القافلة ببطء. كان يتعثّر أحياناً، ويساعده شاب من الحجاج. كان جسده يضعف، ولكنّ في داخله إحساساً غريباً بالنمو، بقوة جديدة لا تأتي من العضلات بل من يقين داخلي عميق. كان كل تقدم، ولو كان مرهقاً، يشعره بأنه يقترب، بأن الحجاب بينه وبين قدس الأقداس يرقّ أكثر فأكثر.

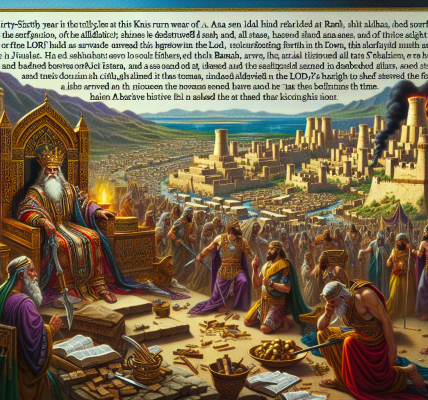

وأخيراً، في فجر يوم ضبابي، بعد صعود شاقّ أخير، رأوها. مدينة أورشليم تتلوّى على التلال، والهيكل في قلبها كتاج من نور أبيض على رأس الجبل. لم تكن المشاعر التي انهمرت عليه كتلك التي تخيلها. لم يكن انبهاراً صاخباً، بل سكينة عميقة غامرة، كأن روحه قد وجدت أخيراً محطّ رحالها بعد ترحال طويل. “يا رب الجنود، طوبى للساكنين في بيتك. أبداً يسبحونك.”

أقام في المدينة أياماً، لا يكاد يبتعد عن ساحات الهيكل. كان يجلس في إحدى الأروقة، يشاهد الكهنة وهم يؤدون شعائرهم، ويستمع إلى ترانيم اللاويين تتصاعد كالبخور. كان ينظر إلى الناس وهم يصلّون، كلٌّ يحمل همومه وأفراحه إلى هذا المكان. وفي صمت قلبه، كان يصلي هو أيضاً. لم تكن صلاة طويلة بالكلمات، بل كانت حالة كاملة من الحضور، من الامتنان. كان يقول في داخله: “فالرب إله شمس ومجنّ. نعمة ومجداً يعطي الرب. لا يحرم خيراً من السالكين بالكمال.”

وفي اليوم الأخير قبل عودته، بينما كان يجلس في الفناء، هبط عصفور صغير بالقرب منه، ثم طار ليسكن في شقّ من شقوق الحجارة الضخمة القريبة من المذبح. نظر الرجل إلى العصفور، ثم أغمض عينيه. ابتسم ابتسامة هادئة. لقد فهم الآن. لم يكن بيت الرب مجرد بناء من حجر وذهب. كان هو الملجأ الحقيقي، العشّ الأمين للروح المتعبة. الساكن الحقيقي في بيت الرب هو الذي يحمله في قلبه أينما كان.

عاد إلى قريته بعد أسابيع. ولم يعد الجلوس على مصطبة بيته كما كان. فالشوق الذي كان يشبه الجرح، قد تحوّل إلى سلام يشبه النهر. كان لا يزال يتمتم بكلمات المزمور، لكنّ نبرة صوته صارت مختلفة. “يا رب الجنود، طوبى لإنسان يعتمد عليك.” كان يعرف الآن أن البركات ليست في الرحلة وحدها، ولا في الوصول وحده، بل في تلك الثقة التي تحوّل كل وادٍ، حتى وادي البكاء، إلى مكان تنزل فيه البركات، وينبت فيه الرجاء، إلى أن ترى الروح وجه الله، وتكتفي.